全宅管理愛媛県支部が主催した“全宅管理愛媛県支部主催研修会”に参加致しました。

講演では、不動産管理における役割や実践的な事例、そしてデジタル変革が業界にもたらす影響について掘り下げられました。

プログラム

第一部は一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会の専務理事であり、神奈川県横浜市に本社を構える株式会社おかただハウジング 代表取締役の岡田様が講演してくださいましたのでレポートいたします。

賃貸管理業の未来

日本の人口は、2015年をピークにして減少傾向が続いており、2065年には8800万人まで減少する見込みで、これにより市場や産業にも大きな変革が訪れるとのことです。

人口の減少に伴い、日本の市場は現行の3分の2にまで縮小する見込みですが、恐れる必要はなく、将来の人口に見合った形の国を築いていくべきであり、その規模に見合った賃貸管理業を行うことが求められると述べられました。

また、総務省の統計によると2023年の空家数は約850万戸、活用の目途が立たない長期放置空家は約350万戸、民間賃貸住宅の空室率は22%以上とされており、この状況は今後ますます加速していくとのことです。

その結果、満室状態の勝ち組物件と、空室ばかりの負け組物件の格差は広がり、何も手立てを打たなければ淘汰される事は明白です。

将来の人口減少に備え、協会運営や業界も変革が求められます。今から準備を始め、将来に向けた取り組みを進めることが重要だと述べられました。

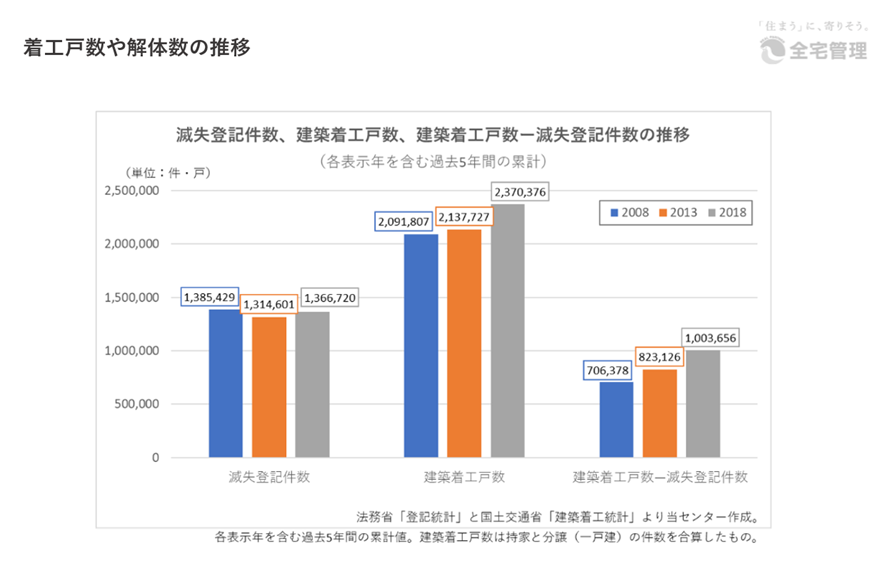

インターネットを活用した住宅動向の把握

便利な時代になり、インターネットを活用することで地域ごとの住宅動向を把握できます。エリアでの建築戸数の増減を確認し、これを参考にして市場に適応する戦略を検討することが重要とのことです。

未来への展望

賃貸管理業も人口減少と変化する市場に適応する必要があります。賃貸住宅において満室達成が難しくなっている今、対処するためには、一部屋ずつの品質向上が必要とのことです。

さらに、住まう人々の考えも変わりつつあります。平成15年のアンケートでは、将来的に自分の住まいを所有することを望む人が85%いましたが、平成30年には34.4%にまで減り、43%の人が賃貸住宅を好む傾向が見られました。

特に若い世代は所有よりもレンタルすることを重視しており、実際にカーシェアリングやブランド物のレンタル等が増えています。

これらの変化が、これからの賃貸管理に影響を与えると述べられました。

賃貸物件における高齢者入居の課題

終の棲家に賃貸物件を選ぶ高齢者を受け入れるにあたり、入居者死亡後に関する取り決めの欠如が問題視されているとのことです。

現在、国土交通省、厚生労働省、法務省が協力して合同の検討会が進行中で、不動産研究所でも契約解除と残置物の処分に関する重要な議論が展開されていると述べられました。

人の死の告知に関するガイドラインでは入居者死亡後の告知は、特殊清掃や自殺が関与する場合には3年間告知をすることになっていますが、それ以外の場合は入居者や入居予定者からの問い合わせがない限り告知が必要ないとされているとのことです。

宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン

・自然死や日常生活での不慮の死について:原則として告知は必要ない。

・共用部分で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死以外の死について:事案発生から約3年が経過した後は、原則として告知は必要ない。

管理業者と仲介業者のあり方・関係性が改めて問われる時代

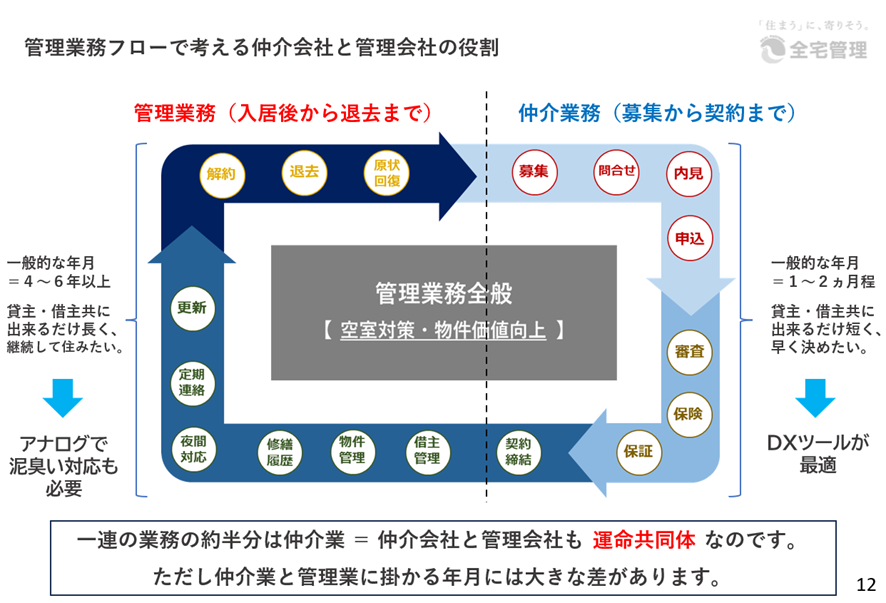

近年、不動産業界において管理業と仲介業の明確な分離が進み、新たな時代が到来しているとのことです。講師の岡田様からのお話を以下にまとめました。

「以前の不動産業は開発が主流であり、町を拡大させる仕事が中心でした。しかし、現在の若い世代は膨大な借金を背負ってまで不動産を取得する時代ではなく、業界の性質が変わりつつあります。この変革の中で、賃貸管理を担う会社は次世代への継承が進んでいます。

不動産業の変化には、今の世代と上の世代とのやり方の違いも影響しており、昔は町を大きくすることが重視されましたが、現代は不動産業が安定した仕事として位置づけられ、賃貸管理が将来の不動産の在り方において鍵を握る存在となっています。

管理業の役割は、貸主と借主がお互いのルールを尊重し、法的な側面も確実に担保することです。

SNSの普及により、借り手は自身に都合の良い情報を抽出し、クレームも自己都合で主張される傾向が強まっています。こうした状況において、管理会社は堅実な知識を持ち、法的なプロとして責任を果たす必要があります。

また、仲介業務においては早期の契約締結が求められる一方で、管理業では入居者ができる限り長く住むことが望ましいとされるのが今の時代です。仲介会社と管理会社はお互いに運命共同体となり、長期的な協力が重要となっています。

このような変化が進む中で、我々管理会社は絶えず知識を習得し、責任を果たすことが求められています。

その為に全宅管理が行っているのは、常に知識を習得していただくということです。我々管理会社の役割や責任は極めて大きいものになっています。

不動産業界の未来に向けて、これらの変革に柔軟かつ適切に対応していくことが不可欠です。」

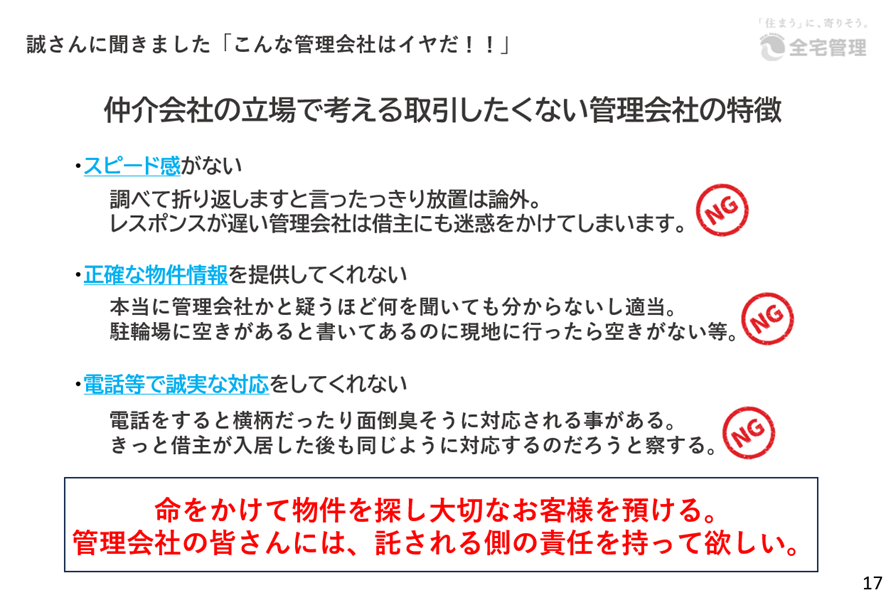

仲介会社の立場で考える取引したくない管理会社の特徴

ドラマ「正直不動産」のモデルとなった鈴木誠氏との対談で、管理会社について望むことが議論され、そのポイントが講師の岡田様より述べられました。

X(旧Twitter)

◇スピード感の重要性

まず、管理会社に求められる要素として、スピード感が挙げられました。契約後のトラブルに迅速に対応できることが、誠実な関係構築に不可欠であると強調されました。

◇正確な情報共有の必要性

その次に、正確な情報共有の必要性が取り上げられました。部屋探しは一生に一度の大きなイベントであり、管理会社が提供する情報の正確性が信頼性を構築する上で鍵となると述べられました。

また、募集広告は入居者が物件を選ぶ際の大切な要素となる為、虚偽情報の掲載は法的な問題に発展しかねないとの認識が示されました。

仲介会社が求める理想の管理会社は、スピード感、正確な情報提供、誠実な対応が不可欠です。紹介をしてもらえる管理会社になる為に、これらの要素に注意することが必要となります。

適切な管理業務の実践事例 共有部分の維持・清掃編

適切な管理業務の実践事例について、講師の岡田様からのお話がありましたのでご紹介します。

「以前、他社が管理していた時、マンションの共有部には入居者の私物が放置されていました。しかし、入居者が減少し、我々が管理を引き継いだ際に、私たちは簡単な改善を行いました。共有部の整理整頓と廊下の清掃を実施し、これがお客様を引き寄せる要因となりました。物件の見学が円滑に進み、入居がしやすくなったことで、我々の提供する管理サービスの価値が向上しました。このような管理実践が、紹介してくれた仲介会社にも好影響を与え、良い繋がりが生まれていくと実感しています。」

全宅管理が考える管理業の最適化

住まいの選択において、住まう人の特定のライフスタイルや趣味に合致する物件が”最適化した住まい”として求められているとのことです。

築年数が古くても海に近い場所は、サーフィンや海を愛する人には最適です、同じように電車の騒音がうるさくても、線路沿いの部屋は電車好きな人にとって理想的な条件となると述べられました。

入居者がその部屋に満足し、長期間住み続ける理由は、他に適した物件がないからこそ。住まいの最適性は、設備だけでなく、その人の主観やライフスタイルとの調和が不可欠とのことです。

物件の特徴や地域の魅力を活かし、入居者の目的や理由を考慮することが重要です。

これからは、一部屋ごとに主観を尊重し、入居者がその部屋を「最適な住まい」と感じるような環境づくりが鍵となると示されました。

「モノ(物件)」ではなく「ヒト(人)」に主眼を置く

私たち不動産事業者は、単なる物件の提供だけでなく、入居者の”ヒト”を中心に考えたアプローチが求められていると述べられました。ここでは、そのポイントに焦点を当て、入居者が心地よく過ごせる”最適な住まい”を提供するための考え方をご紹介します。

1. ヒト中心の表現

入居者は必ず”目的”や”理由”を持っています。例えば、駅近物件においては、”毎日遅くまで頑張るあなたに!最寄駅から〇分で帰れる部屋あります。”のような表現が共感を呼び起こし、単なる駅からの距離以上の価値を提供します。

2. 具体的な狙いを明確に

入居者が住まいを変える理由を考え、具体的な狙いを明確にします。大学が周辺にある場合は、「〇〇大学の学生さん必見!寝坊しても1限に間に合う部屋あります!!」といった具体的なアプローチが効果的です。

物件だけでなく、周辺環境も考慮しましょう。地域の特徴やアクセスの利便性を強調することで、入居者にとって魅力的な住環境を提案できます。

入居者の理由や目的を尊重し、最適な住まいを提供することで、長期滞在を促進でき、これが空室対策につながります。入居者一人ひとりの声に耳を傾け、柔軟かつ創造的なアプローチを心掛け、質の高い不動産サービスを提供しましょう。

管理会社として必要な心構えとは何か

講師の岡田様から、不動産管理において関係者間の協力の重要性が強調されました。管理会社だけでなく、大家、入居者、仲介業者などの協力が不可欠であるとの観点が示されました。

適切な不動産管理の基盤は、運命を共有する共同体としての強い関係を築くことにあります。各当事者が良好な環境を育むために貢献する共同アプローチが、効果的な管理実践への最初のステップとして強調されました。

管理会社がその役割を遂行するためには、必要な資格、知識、経験を備えることが不可欠な条件であると強調しました。向上心をもって日々努力することはもちろんのこと、他者の立場から物事を考える能力が重要で、「相手は何を望んでいるのか?」、「その一助になるために何ができるか?」を理解することが強調されました。

講演の最後には、成功への道を切り開くために共に歩み、皆様の情熱と協力が不可欠であるとの強いメッセージがありました。共に努力し、協力し合いながら、より良い不動産管理業の未来への一歩を踏み出していきましょう。